Une aurore polaire est un phénomène lumineux appartenant à la catégorie des électrométéores et se produisant dans la haute atmosphère. Elles apparaissent sous forme de voiles, draperies, arc lumineux, de couleur majoritairement verte, mais elles peuvent aussi être mauve, rouge et plus rarement violette ou bleue. Les aurores polaires sont appelées « aurore boréale » dans l’hémisphère Nord et « aurore australe » dans l’hémisphère Sud et sont visibles principalement aux hautes latitudes, à proximité des pôles magnétiques.

Quelques bases…

Avant de s’intéresser à la formation de ces phénomènes lumineux, il est important de revoir quelques bases sur notre planète et le Soleil.

La Terre

L’atmosphère terrestre

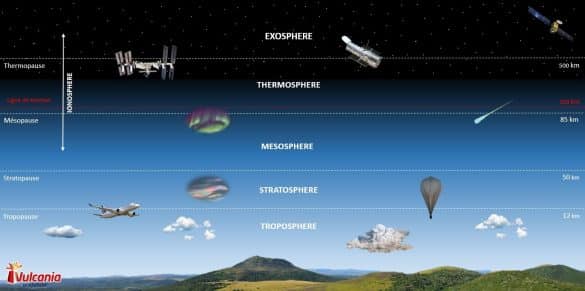

L’atmosphère de la Terre est une couche gazeuse entourant notre planète et composé à 78% de Diazote (N2), 21% de Dioxygène (O2) et 1% de gaz rares tels que l’Argon, le Dioxyde de Carbone ou encore la vapeur d’eau. Son épaisseur est très fine, d’environ 700 km. A l’échelle d’un ballon de 1m de diamètre, l’épaisseur de l’atmosphère terrestre ne serait pas plus épaisse qu’une feuille de papier.

Cinq couches successives composent l’atmosphère terrestre :

- La première se nomme « troposphère » et s’établit du sol jusqu’à environ 11 km d’altitude, sous nos latitudes.

- La deuxième est la « stratosphère« , allant d’environ 12 km à 50 km d’altitude.

- La troisième porte le nom de « mésosphère » et se situe entre 50 et 85 km d’altitude environ.

- La quatrième se nomme la « thermosphère« , allant d’environ 85 km à environ 500 km d’altitude.

- La dernière couche est appelée « exosphère » et début vers 500 km d’altitude

L’ionosphère comprend la Thermosphère et une partie de l’Exosphère, c’est ici entre 80 et 300 km d’altitude environ que les aurores polaires se forment, mais elles peuvent aller jusqu’à 1000 km d’altitude.

Le champ magnétique terrestre

Tout comme l’atmosphère, l’intérieur de notre planète est constitué de plusieurs parties :

- La croûte terrestre : couche la plus superficielle, d’une épaisseur d’environ 30 à 70 km et constituée de roches solides cassantes et froides.

- Le manteau : couche d’environ 2 500 km d’épaisseur dont la température augmente entre 2000 et 3000°C. A cette température, les roches deviennent ductiles (malléables, déformables).

- Le noyau constitué de deux parties : le noyau externe est entièrement métallique et à l’état liquide avec des températures comprises entre 4 000 et 5 250°C environ. Le noyau interne constitué de métaux solides dont la température avoisine les 5 500°C en moyenne.

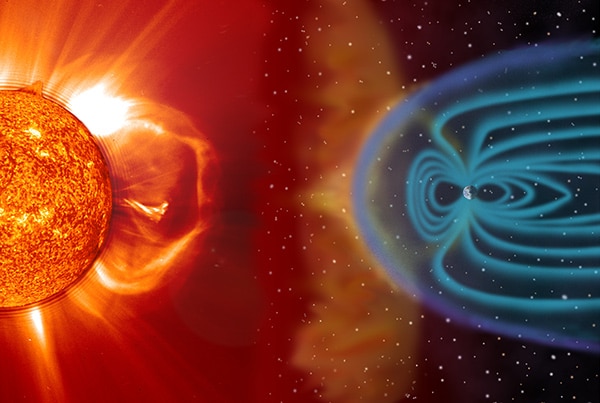

C’est à l’intérieur du noyau externe que réside des mouvements de convection. Ces mouvements de fluide métallique vont alors créer le champ magnétique terrestre. Le champ magnétique terrestre est comme un bouclier qui entoure la Terre et la protège des rayons cosmiques et du vent solaire. Sans cette protection naturelle, les particules solaires auraient pu souffler l’atmosphère de la Terre et la vie n’aurait pas pu s’y développer.

Le Soleil

La composition du Soleil

Le Soleil est une gigantesque boule de gaz d’1,4 millions de kilomètres de diamètre soit plus de 100 fois celui de la Terre. C’est la seule étoile du Système Solaire et elle se situe en moyenne à 150 millions de kilomètres de notre planète.

Elle émet de la chaleur et de la lumière par des réactions thermonucléaires en son centre. Chaque seconde, se sont plus de 600 millions de tonnes d’Hydrogène qui sont transformés en Hélium, ce qui constitue le carburant principal de l’étoile.

Le Soleil est constitué de plusieurs parties :

- Le noyau : l’endroit où les réactions thermonucléaires s’effectuent. La température est d’environ 15 millions de degrés.

- La zone radiative où la température est comprise entre 500 000 et 10 millions de degrés.

- La zone de convection où la température est comprise entre 6 000 et 500 000°C.

- La photosphère : surface du Soleil dont la température est comprise entre 4 000 et 6 000°C.

- L’atmosphère constituée de la chromosphère (4 000°C) / la couronne (5 millions de degrés) / L’héliosphère s’étendant dans les confins du Système Solaire et constitué du vent solaire.

Les tâches solaires

Le Soleil connait des phases d’activités régulières au cours de laquelle il passe par des périodes très actives, à proximité de ce que l’on appelle des maximums solaires, à des phases calmes à proximité du minimum solaire. Entre chaque maximum ou minimum solaire se déroule une période d’environ 11 ans en moyenne.

L’activité du Soleil va être corréler avec l’apparition de tâches appelées « tâches solaires » à sa surface. À proximité du maximum solaire, les tâches seront donc de plus en plus nombreuses et inversement à proximité du minium solaire. Une tâche solaire est une région plus froide que le reste de la surface (3 500°C environ), voilà pourquoi elle apparait plus sombre. Ces tâches ont la caractéristique d’être le siège de puissantes lignes de champs magnétique qui relient un pôle + et un pôle -. C’est au niveau de ces tâches que des éruptions solaires peuvent se produire.

Qu’est-ce qu’une éruption solaire ?

Une éruption solaire est une gigantesque explosion se produisant à la surface du Soleil, au niveau des tâches solaires. Elles se produisent lorsque les lignes de champs magnétique se cassent. L’énergie magnétique accumulée est alors brutalement relâchée et la matière est chauffée à des millions de degrés. Des radiations dans tous le spectre électromagnétique sont aussi émises, allant des ondes radios jusqu’au rayon Gamma en passant par les rayons X. Une éruption solaire se matérialise visuellement par un flash plus ou moins bref à la surface du Soleil.

L’intensité des éruptions est classée selon une échelle possédant une lettre. Le flux constant émis par le Soleil est souvent classé au niveau le plus faible de cette échelle, à savoir niveaux A, B et C. Les éruptions modérées prennent la lettre M suivi des éruptions les plus fortes de classe X. Entre chaque lettre, un chiffre de 0 à 9 est attribué (exemple : M1, M2, M3 …. M9, X1, X2, X3 etc…).

Lors d’une forte éruption solaire (classe M durable ou classe X), il arrive parfois que de la matière du Soleil soit éjectée. Cette évènement est appelée « éjection de masse coronale » (EMC). Il s’agit de plasma (gaz ionisé très chaud) mêlé de ligne de champ magnétique du Soleil et des particules électriques qui sont envoyés à de très grande vitesse dans l’espace. Ce sont généralement les éjections de masse coronale qui provoque les tempêtes géomagnétiques sur Terre et des aurores boréales très vives, visibles à des latitudes très basses.

Comment se forme une aurore boréale ?

Lors d’une éruption solaire, des lignes de champ magnétique du Soleil, des particules électriques et même parfois de la matière du Soleil (plasma) vont être expulsés. Si toute cette matière, voyageant à travers le vent solaire, prend la direction de la Terre, elle va alors interagir avec le champ magnétique de la Terre. Une partie des particules vont alors contourner le bouclier magnétique et pénétrer à proximité des pôles.

Ces particules électriques vont exciter les électrons des molécules de gaz constituant l’atmosphère terrestre. En revenant à leur stade initial où ces électrons n’étaient pas excités, ces derniers vont alors émettre un photon (particule élémentaire de la lumière) et former une aurore boréale diffuse. Mais si la vitesse du vent solaire est très rapide et que la quantité de particules électriques est importante, ces derniers vont alors comprimer le champ magnétique terrestre. Ce dernier va se charger et s’étirer en forme de queue, à l’arrière de la Terre, dans la partie nuit. La compression des lignes de champs peut induire une reconnexion magnétique. Toute l’énergie magnétique accumulée est donc catapultée à des vitesses très élevées vers l’atmosphère terrestre. Ce phénomène s’appelle alors une tempête géomagnétique et produit des aurores très vives et mouvantes parfois visibles à des latitudes très basses.

Une aurore polaire va donc se former par l’interaction des particules électriques venues du Soleil avec le champ magnétique terrestre et les gaz de la haute atmosphère terrestre.

Quelles sont les conséquences d’une éruption solaire ?

Outre l’apparition d’aurores polaires aux hautes latitudes, les fortes éruptions solaires sont susceptibles de provoquer des black-out radio, des perturbations électromagnétiques, des surtensions ou des pannes électriques. Elles sont susceptibles de détruire des satellites en orbite basse et de risquer la vie des astronautes en sortie extravéhiculaire. Sur Terre, aucun risque pour notre santé, le champ magnétique terrestre faisant office de protection.

D’où viennent les différentes couleurs des aurores polaires ?

Généralement, les aurores polaires se forment entre 100 et 300 km d’altitude, mais certaines peuvent aller jusqu’à 600 km. La couleur des aurores résulte des différents types de gaz de l’atmosphère terrestre, qui seront excités par les particules électriques venues du Soleil.

Le vert est la couleur dominante car entre 100 et 300 km d’altitude, ce sont les atomes d’Oxygène qui sont excités et donnent cette couleur. En dessous de 100 km, à la base des aurores, il est possible d’y apercevoir du rose ou du mauve. Cette couleur résulte de l’excitation des atomes d’Azote. Dans la partie haute de l’aurore (au-dessus de 300 km), les atomes d’Oxygène produisent du rouge. Le bleu et le violet peuvent parfois y être présent. Ce sont alors les atomes d’Hydrogène et d’Hélium qui y sont excités.

Pourquoi les aurores polaires sont visibles autour des pôles ?

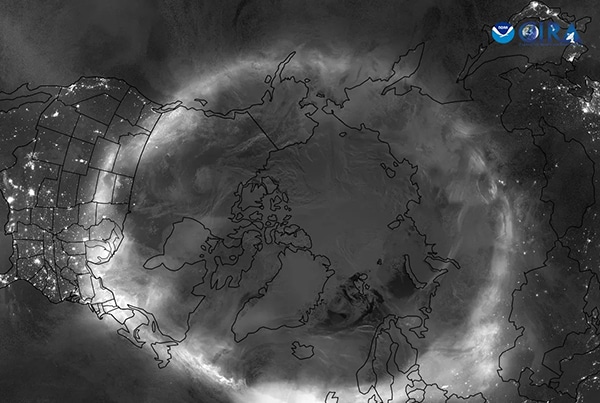

Les aurores polaires sont intimement liées avec le champ magnétique terrestre. Les lignes de champs relient le pôle Sud magnétique au pôle Nord magnétique. Ces pôles magnétiques diffèrent des pôles géographiques qui représentent l’intersection de l’axe de rotation de la Terre.

Les premières mesures de l’emplacement des pôles magnétiques remontent en 1831. Le pôle Nord magnétique se trouvait à cette époque dans l’arctique canadien. Depuis, ils se déplacent inlassablement vers l’Est de la Sibérie à la vitesse de 50 à 60 km par an.

Les aurores polaires vont donc se former autour des pôles magnétiques sous la forme d’un ovale appelé « ovale aurorale« . Suivant l’intensité des tempêtes géomagnétiques, l’ovale aurorale peut descendre à des latitudes plus basses avec donc des aurores polaires visibles à des latitudes moyennes.

Expérimentez à Vulcania

Le Planétarium

Découvrez les objets célestes observables, le volcanisme extra-terrestre, ou encore le quotidien des astronautes de l'ISS au planétarium de Vulcania (nouveauté 2023).